緩徐進行1型糖尿病と経口剤治療についての考察

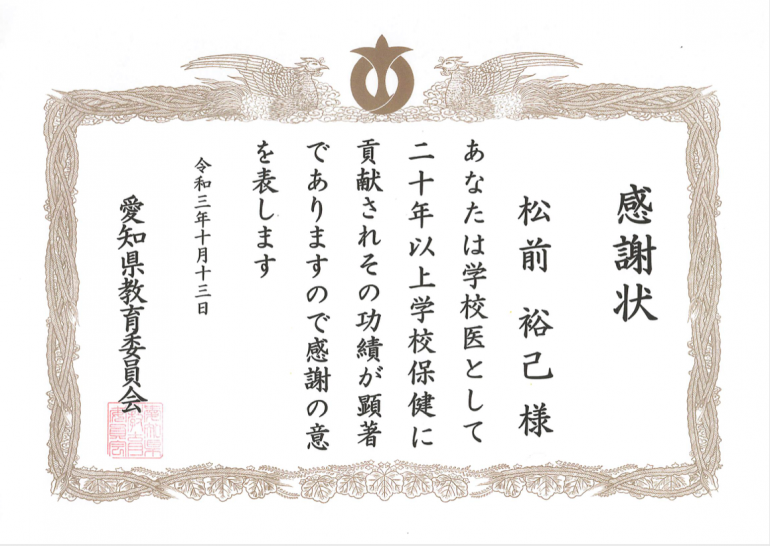

松前内科医院 松前裕己

初診時の糖尿病の状態がインスリン非依存性であることから、2型糖尿病として治療を開始されている患者のうち、約10%には抗GAD抗体が陽性であることが知られている1)。

これらの患者は、緩徐進行1型糖尿病と診断される病態であり、近い将来にインスリン依存状態に進むので、臨床上インスリン導入の時期を通常の2型糖尿病患者とは別に検討する必要がある。

Maruyamaらは、緩徐進行型1型糖尿病の患者に対して診断早期にインスリン治療を開始するとインスリン分泌能低下の進行を抑制してインスリン依存状態となる時期を遅らせることができたと2008年に報告している2)。ただ、この研究では、対照群にSU薬を用いており、SU薬がインスリン枯渇を早めた可能性についても考慮する必要がある。

一方、2014年にZhaoらは、インスリン非依存期にある緩徐進行型1型糖尿病患者に対して、DPP4阻害薬であるsitagliptin を投与した前向き研究において、sitagliptin投与がβ細胞機能の維持に効果があったと報告している3)。

日本糖尿学会発行の糖尿病治療ガイドライン2019では、緩徐進行1型糖尿病の治療法において、できるだけ早期からインスリン治療を開始することが好ましいと記載されているものの、その根拠となるエビデンスは少なく、学会からは推奨グレードB以上をともなうステートメントは未だなされていない4)。

このように現時点では、臨床レベルにおけるガイドラインはなく、各医師の裁量のもと診療が行われている。少なくとも初診から抗GAD抗体などの陽性がわかるまでの間は、経口剤治療が行われている場合が多い。また、緩徐進行1型糖尿病は未診断の患者が多く、その実数はインスリン非依存状態の患者の10%にのぼると考えられている。

現状において、インスリン非依存期にある緩徐進行1型糖尿病の治療において経口剤を否定することは、インスリン治療と一部の経口剤しか認めないことになり、経口剤治療を行っている実際の治療現場には多くの混乱と異論を巻き起こすことが予想される。

以上の点から総合的に考えると、現状においては、インスリン非依存期にある緩徐進行1型糖尿病患者の治療における経口剤からインスリン治療への以降時期については、現状では従来通り担当医師の裁量に委ねるのがよいと考える。

緩徐進行1型糖尿病においては初診時に指摘されず2型糖尿病として治療されている見逃し例が多いと考えられる。経口剤治療で治療をしても反応が悪く比較的早期にインスリン分泌が低下してくる症例においては、緩徐進行1型糖尿病の可能性を常に念頭におき、抗GAD抗体や抗IA-2抗体を検査する5)6)ことで合併症発現前に緩徐進行1型糖尿病の病態に気づき、時期を逃さずインスリン治療に切り替える判断が求められる。

1) Clinical Characteristics of Slowly Progressive Insulin-Dependent (Type 1) Diabetes Mellitus (SPIDDM): 1st Subcommittee Report on SPIDDM, Committee on Type 1 Diabetes, Japan Diabetes Society

Shoichiro Tanaka1), Takuya Awata2), Akira Shimada3), Satoshi Murao4), Taro Maruyama5), Kyuzi Kamoi6), EijiKawasaki7), Koji Nakanishi8), Masao Nagata9), SumieFujii10), Hiroshi Ikegami11), Akihisa Imagawa12), Yasuko Uchigata13), Minoru Okubo14), HaruhikoOsawa15), Hiroshi Kajio16), Akio Kawaguchi1),

Yumiko Kawabata11), Jo Satoh17), Ikki Shimizu18), Kazuma Takahashi17), Hideichi Makino19), JunnosukeMiura13),

Toshiaki Hanafusa20), Tetsuro Kobayashi1) and Committee on Type 1 Diabetes

JDS 糖尿病 54(1):65~75,2011

2)Maruyama T, Tanaka S, Shimada A, Funae O, KasugaA, Kanatsuka A, Takei I, Yamada S, Harii N, Shimura H, Kobayashi T (2008) Insulin intervention in slowly progressive insulin-dependent (type 1) diabetes melli- tus. J Clin Endocrinol Metab 93: 2115-2121

3)Yunjuan Zhao,* Lin Yang,* Yufei Xiang, Lingjiao Liu, Gan Huang, Zhaofeng Long, Xia Li, R. David Leslie, Xiangbing Wang, and Zhiguang Zhou

Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitor Sitagliptin Maintains -Cell Function in Patients With Recent-Onset Latent Autoimmune Diabetes in Adults: One Year Prospective Study

J Clin Endocrinol Metab, May 2014, 99(5):E876 –E880

4)日本糖尿病学会編 糖尿病診療ガイドライン2019

5) 抗GAD抗体、 抗IA-2抗体の有用性 コズミックコーポレーション

6) 慶應義塾大学医学部内科 及川 洋一

CDEJ のための情報アップデート “抗 IA-2 抗体”って知っていますか?